自立活動

自立活動では、障害に基づく困難を主体的に克服するために必要とされる知識や技能を習得する場です。視覚障害の場合、その困難さは、移動すること・文字の読み書き・日常生活における知識・技能、情報の獲得手段に表れるとも言えます。

そこで、点字、歩行、弱視補助具の使い方、手指の巧緻性を高める活動、コンピュータを用いた情報教育などに取り組んでいます。

また、視覚以外の障害をあわせ持つ児童・生徒も多く、障害の重度・重複化への対応も大きな課題となっております。

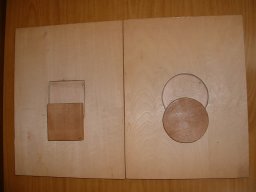

個々の障害に応じた指導ができるように、児童・生徒との信頼関係をベースに教材を工夫して係わり合い、概念形成、形の弁別、大きさの大小、ボディイメージ、触察の方法などを学習できるようにしています。

|

|

| はめ板と形の弁別 | 玉移動と左右の方向 |

1.点字

初期学習では、リベットを用いて6点の配列と50音を学習したり、スライディングブロックを用いて、手の横移動から点字の行移動へとつなげられるようにしています。

低学年ではパーキンスブレーラーを用いて点字の書きを行い、聴写・転写問題に取り組むなどしています。

点字板は、パーキンスブレーラーの後に導入し、点筆を垂直におろして正確に力まずに書くことを学習しています。

また、点字の読みでは、両手読みによる効率の良い読み方ができるように、どちらの手でも読めることを目標として取り組んでいます。

2.歩行

目的地まで安全に確実に歩けるように、屋内から屋外へ、また壁や手すりを伝う方法から、白杖を使用して歩く方法へと段階的に広げて学習できるようにしています。

さらに、頭の中で歩行図を描きその地図に沿って歩く力や道路環境、交通ルールに関する知識を学習し、周囲の状況に応じて的確な判断ができるように場面を設定して取り組んでいます。

3.弱視補助具の使い方

見える喜び、見える楽しさを早い段階で知ることができるように、近くを見る場合はルーペや拡大読書器、また遠くを見る場合は単眼鏡を用いて視対象を拡大して見る方法を学習します(網膜像の拡大)。また、書写台や蛍光灯スタンドなどを併用して、姿勢や明るさの確保にも配慮しています。

4.手指の巧緻性

手は指先の目とも言われ、手指の操作性を高めることは、概念形成や空間認知の広がりにも大きな影響を与えます。そこで、ビーズ通し、ペグ差し、ネジ回し、輪ゴムはめ、ボタンのはめはずしなどを通して、両手の協応・巧緻性を高めることを行っています。

5.コンピュータの活用

全盲の児童には画面音声化ソフト、弱視児童には、画面拡大と音声化ソフトを併用して、電子データへの対応をしています。特に、音声という連続かつ一次元的な情報から必要なものを注意して聞き分け、情報を整理していく力はこれからのIT社会に対してますます必要になってくるものと思われます。